【認知症かも】親の物忘れチェックと在宅介護での対策

お母さん、さっきお茶入れたのに、忘れてまたお湯沸かしてたの。

ああ…たまにある。でも何回もだと心配になるよな?

ついね、なんで覚えてないの!って言いそうになるのよ。

でも怒ってもしょうがないし、どうしたらいいんだろう…?

親の物忘れが増えると「老化によるもの?それとも認知症?」と不安になりますよね。

心配からイライラしてしまうことはありませんか?

今回は、老化による物忘れと認知症を見分けるチェックポイント、在宅でできる物忘れ対策や認知症チェックの仕方をまとめました。

安心して介護を進めるヒントになります。

現役介護現場ナースが現場でお聞きした、おじいちゃんの物忘れの事例も交えながらお伝えします。

親の物忘れと認知症はどう違う?

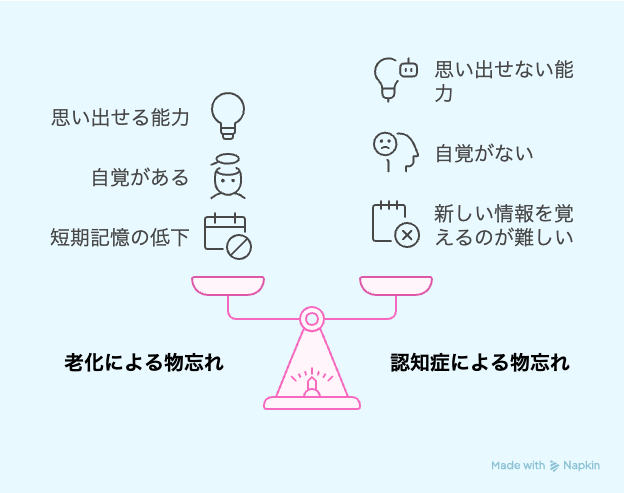

老化による物忘れの特徴

・思い出せる

・自覚がある

加齢にともなう自然な物忘れの症状は、多くの人が経験するものです。

たとえば、昨日の晩御飯のメニューや人の名前がすぐに出てこなくても、ヒントをもらえば思い出せることがほとんど。

また「最近ちょっと忘れっぽいな」と自覚があるのも特徴です。

短期記憶の低下はあるものの、生活や介護の場面で大きな支障をきたすことは少なく、工夫や繰り返しで改善できる場合もあります。

心配になっても、すぐに認知症と結びつける必要はありません。

認知症による物忘れの特徴

・体験ごと忘れる

・自覚がない

認知症での物忘れの症状は体験そのものを丸ごと忘れてしまう、ヒントを出しても思い出せない、自覚がなく繰り返してしまう、といった傾向が見られます。

そして新しい情報を覚えることが極端に難しくなり、生活や家事に支障が出てしまい、家族の不安や心配も大きくなります。

こうした場合は早めに専門医へ相談しましょう。

家族でできる対策や、十分な介護の準備を始めることが安心につながります。

物忘れチェックリスト|確認ポイント

介護を始めたばかりの時は「親の物忘れ」が老化によるものか、認知症の初期症状なのか、心配ですよね。

そんなとき、このチェックリストを活用して下さい。

小さな変化に気づくことができ、対策を考えるヒントになります。

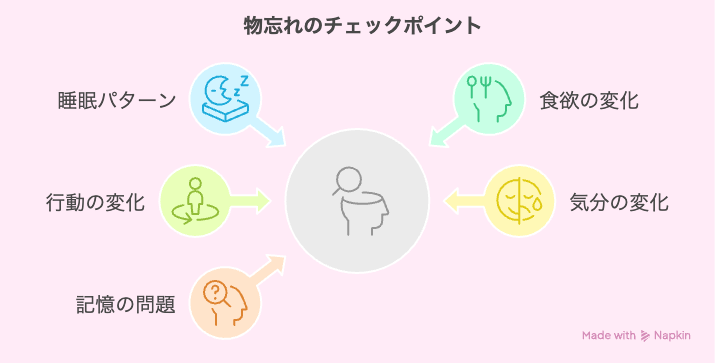

体調チェック(睡眠・食欲・体の動き)

- 睡眠パターンの乱れ(夜中に起きる・昼夜逆転など)や質の低下

- 食欲の減少、体重の著しい変化

- 動きが鈍くなる・疲れやすくなる

このような変化は、認知症だけではなく身体機能の低下も伴うことがあります。

行動チェック(外出・段取り・お金の扱い)

- 以前より外出が減る

- 外出時に迷うことが増える

- 日常の段取り(買い物・支払いなど)に時間がかかる

- 会計やお金の管理でミスが多くなる。

これらは「心配」のサイン。家族が気づいて話し合うことで早めの対策につながります。

気分チェック(怒りっぽい・悲観的・興味喪失)

- 些細なことでイライラするようになった

- 趣味や友人との付き合いに関心が薄れてきた

- 悲観的になることが多い

気持ちの変化は分かりにくいですが、認知症の初期症状として出ることが多いです。

記憶チェック(探し物・約束・漢字や暗証番号)

- 鍵や財布などの探し物が増える

- 約束を忘れやすい

- 漢字や暗証番号が思い出せない、間違える

- 同じ話をなん度も繰り返す

認知症の可能性を見きわめる上で、記憶のチェックは特に有効です。

在宅介護でイライラするときの心の対策

怒らない・受け流す工夫

親の物忘れを目の当たりにすると、「どうして?!」「また?!」という気持ちが湧いてしまい、不安や心配が強くなりますよね。

私にも高齢で介護目前の親がいますが、つい厳しく言ってしまいがちです。仕事では高齢者に優しく接することができるのに…。

自分の親には「しっかりしてほしい」という気持ちが根底にあるからだと自分では感じています。

しかし、怒ってしまうと親は混乱し、あなたの心には負担が残る。

- 深呼吸をしたり短い間を置くこと

- 言い方を変えたり、話すタイミングを変えてみる

小さな対策でイライラを和らげることができます。

物忘れが悪化してしまう前に、優しく対話をする工夫をしてみましょう。

家族がたどるステップ

1.とまどい

2.否定・ショック

3.混乱・怒り

4.理解・受け入れ

家族の心はこのような段階を踏んで進みます。

認知症の症状を理解できるまでには時間がかかるため、自分を責めず家族と共有し合うことが大切。

理解が進むと、物忘れによるイライラ感も自然と減っていきます。

介護者自身のストレスケア方法

終わりがはっきりと見えない介護は、長いマラソンのようなものです。

介護者の心身が疲弊すると、認知症ケア全体に悪影響が出てしまいます。

- デイサービスやショートステイなど外部サービスを使って休息を取る

- レスパイトケアなどで介護から少し距離を置く

(※レスパイト:介護をする家族が一旦介護から離れて、気持ちをリフレッシュするという意味の言葉) - 友人や同じ立場の家族と話すことで、自分の思いを吐き出す

自分を労る習慣を持つことが、介護の質を保つ対策になります。

親の物忘れに気づいたとき家族ができるサポート方法

介護を始めたばかりの家族は「親の物忘れ」が心配になるでしょう。

しかし小さな工夫や対策で心配を減らすことができます。

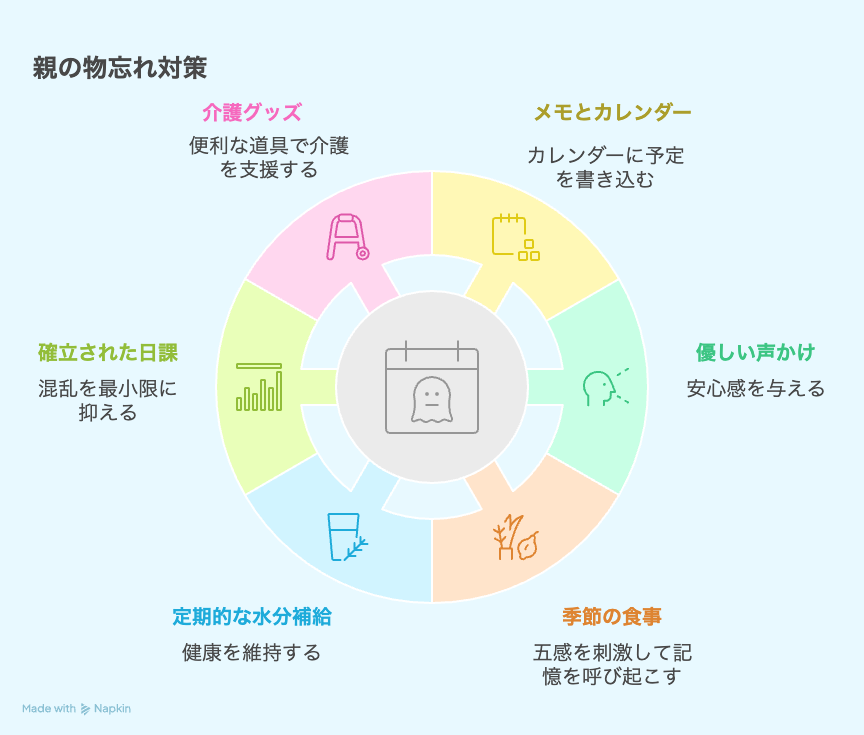

メモ・カレンダー・声かけで生活をサポート

毎日の予定をカレンダーに書く・メモを貼る

→今何をするか、を見える化するのが基本。

認知症の初期症状として繰り返し質問されることが増えたとき、親が見やすいメモがあると家族の負担も減る。

声かけは優しいタイミングで。

→「今日はこれをするよ」と事前に伝えることで安心感が生まれる

水分・食事・日課を工夫して記憶を助ける

食事の時間をなるべく毎日同じにする

食事に季節感のある食材や香りを取り入れることで、五感から記憶を刺激できる

水分補給時は飲みやすいコップを使う

水分は少量ずつの頻回な補給を意識する

無理のない範囲で毎日の日課を決める

→環境の変化による混乱を避け、物忘れの低下を遅らせる。

介護グッズを取り入れる

介護では便利な福祉用具を選ぶこともひとつの対策です。

お薬カレンダーや薬飲み忘れ防止の管理用品、徘徊感知器、見やすいホワイトボードなど、「すぐ使えるグッズ」が多数あります。

レンタルできるものも多いので、無理なく試せるグッズから取り入れてみるといいですね。

病院を受診する目安と流れ

もの忘れ外来や認知症ドックの活用

認知症かどうか、またはその前段階(MCIなど)かを調べる専門外来

脳神経内科・老年内科・精神科が担当することが多く、問診・認知機能検査・画像検査(MRIなど)・血液検査などの検査をします。

ドック形式の健康診断で認知症ドックを選べるところもあります。

早めに病院で相談するメリット

「鍵をよくなくす」「さっきの話を忘れることが増えた」など、いつもと違う物忘れの症状が見られたらそれが受診するタイミングです。

早期に認知症を診断できると、進行を抑えるための治療や生活上の対策ができます。

介護負担が大きくなる前にサポート体制を考えることができ、介護する家族も本人も安心できます。

受診に同行するときのチェックリスト

〜受診前に準備しておくと役立つチェックポイント〜

- 物忘れが始まった時期・どんな場面か(例:日時・場所・できごと)

- 日常生活で困っていること(薬の飲み忘れ・お金の計算など)

- 家族や周囲が気づいた症状(名前を思い出せない・ものを失くすことが増えたなど)

- 既往歴や服用している薬のリスト(お薬手帳で可)

- 本人が不安に思っていること・希望していること

これらを準備しておくことで、医師への相談がスムーズになります。

介護現場からの体験談コラム

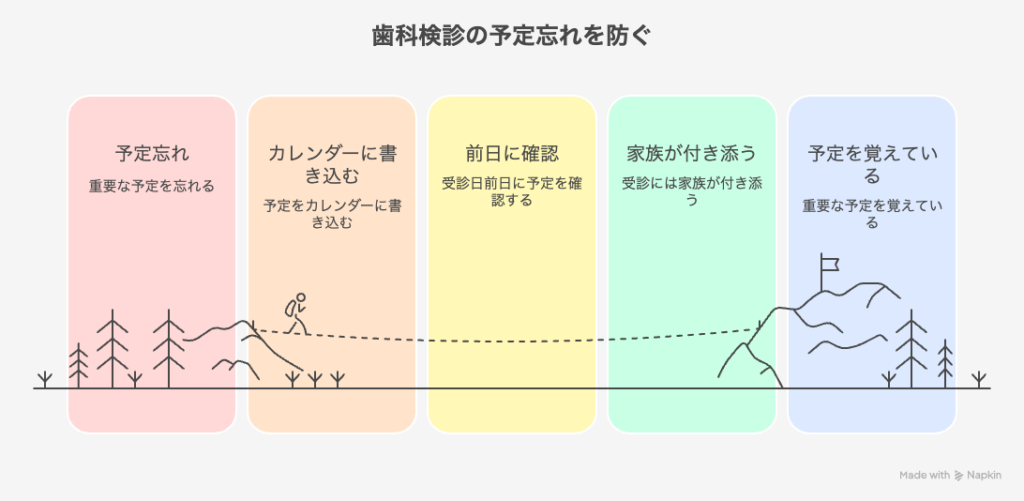

デイサービスで伺ったお話です。

80歳代のおばあちゃん、認知症はなく年相応の物忘れ程度。

毎月定期的に通っていた歯科検診の日をすっかり忘れてしまい、おばあちゃんは他の場所へ出かけてしまっていたのです。

毎回付き添いで家族と共に受診していたおばあちゃん。その時は全く覚えていなかったそうです。

それから家族は、予定をおばあちゃんのカレンダーに書き込む、受診日前日におばあちゃんと予定の確認をするという対策をとられています。

「大事な予定をすっぽり忘れる」ケースは、認知症に限らず物忘れでも起こります。

受診には家族が付き添い、次回予定や診察内容を把握しておくことが必要になります。

難しい場合は、受診後に家族が一緒に予定を確認したり、メモやカレンダーを共有することで安心できます。

親の物忘れは「気づき」と「工夫」で安心につながる

親の物忘れが増えると「もしかして認知症?」と不安になりますが、実際には老化による自然な変化であることも少なくありません。

- 小さな変化に早く気づくこと

- 家族で情報を共有して対応すること

- 必要に応じて専門医に相談すること

物忘れがあっても、工夫やサポートで生活を安定させることはできます。

そして、早めに受診することで本人も家族も安心につながります。

介護は一人で抱え込むものではありません。

カレンダーやメモ、介護サービスや便利グッズを取り入れながら、家族みんなで協力して「ちょっとラクになる工夫」を続けていきましょう。